《易经》是人类文明史最初的经典著作,是全人类哲学、科学、数学、神学、法学和逻辑以及表意文字,这一切原创性的文明媒介的总源头。

因此,现代人类文明起源于《易经》。

近代华夏没落以前,这在西方是一个基本共识。

花旗国布朗大学教授哈罗德·库克(Harold J. Cook)说:

“中国先贤尽其所能地引导人民创造世界,这是唯一的神性启示;从它那里可以发现真正的‘创世纪哲学’,以及至高无上的自然神‘化生万物’的本性。”

剑桥大学的哲学家马伦本(John Marenbon)表示:

“白晋(Joachim Bouvet,1656—1730,耶稣会士)认为,……作为最古老的书,《易经》以编码的形式包含了‘启示录’的全部知识。……中国古代有一种‘自然神学’,通过它可以了解上帝和灵魂之不朽。”

莱布尼茨曾说:

“几乎整个(人类社会)的真正神学都隐藏在中国典籍之中。”

此外,莱布尼茨非常赞同耶稣会士白晋的另一见解,即“所有的智慧都追溯到《易经》模式之中”。

香港科技大学教授尼尔森(Eric S. Nelson)写道:

“莱布尼茨将《易经》解释为真正哲学、数学、神学和逻辑的来源。……在他看来,《易经》是一种“活的逻辑”,一种与自然及其变化相关的实用与概率逻辑。……耶稣会士将“原初神学”确定为《易经》,它以预言方式表达隐含的启示真理。……白晋还认为,《易经》是所有艺术与科学的钥匙。”

花旗国贝勒大学教授蒙格罗(David Mungello)写道:

“在白晋看来,中国古代遗产不仅属于她自己,也是全世界的,它尤其反映在毕达哥拉斯—柏拉图主义哲学中。……《易经》象数是个开放系统,建立在这个基础之上的,不限于毕达哥拉斯—柏拉图主义,还包括古老而永恒的神性真知。

……伏羲的“原智慧”存在于后世哲人的名下,包括苏格拉底、毕达哥拉斯学派和柏拉图主义者。

……伏羲在不同民族的古代文献中,被用不同的名字称呼:古埃及和古希腊之“赫尔墨斯”、希腊化亚历山大之“透特”、希伯来之“以诺”……。

作为最早的普世立法者,伏羲给予古代世界法律、习俗、宗教、科学、文字和书籍。

白晋还说,这种古老的神性智慧(指《易经》)不仅被其追随者孔子和老子所继承,还在古埃及祭司、毕达哥拉斯、苏格拉底和柏拉图主义那里被保存下来。”

然而,当近代华夏渐渐衰微,西方靠着殖民掠夺崛起,随着力量对比的此消彼长,其心态便发生了巨大变化。而后,西人前前后后用了大约三百年时间,通过翻译、抄袭、剽窃、模仿、篡改,建立了所谓的西方文明。

实际上,所谓的西方文明都是在1650-1750年间,通过抄袭华夏典籍的内容,借助以伏羲为核心的“三位一体”初步展开的:

- 伏羲时间:编年基准。它迫使《耶经》改版、却又颠覆之,从而引发欧洲启蒙运动,开辟“以人为本”的文明与“历史”。

- 伏羲卦象:哲理标识。用简明符号表达抽象思想,并使象形文字升华为表意文字,构成文明的通用概念。莱布尼茨引进之。

- 伏羲创世:文明原型。《易经》成了西方“开山之作”,由它演绎出神学与文明之双重“创世纪”、以及各种“古老”智慧。

西方文明的构建体系,大致分为两大阶段:

一、拉丁语时期:1601 – 1840年

万历九年(公元1581年),意大利传教士利玛窦来华,居住在广州香山澳,结交明朝士大夫和官吏,传播天主教。后买通宦官马堂,于万历二十九年(1601年)进京觐见明神宗。

明末以利玛窦来华为标志,至康熙与法王路易十四结盟,乾隆容留解散的耶稣会士。

这一时期,耶稣会代表人物为利玛窦、龙华民、卫匡国、白晋、傅圣泽、汤若望、南怀仁等等。这些来华传教士伙同东林党人、发展的教徒,与欧洲紧密联系,锚定中国南方汉语发音,创造出了所谓的拉丁语(但其语言发展并未最终定型,存在巨大的缺陷,最后拉丁语被德语彻底取代,成为死亡语言)。

二、英语成为成熟的书面体系语言时期 1840 – 至今

以鸦片战争为开端,满清一朝签订了1175个对外不平等条约,出让各种主权。在此期间,以墨海书馆、江南制造局翻译馆、美华书馆、广学会等等为标志,大量典籍继续被盗窃、偷运至西方。

18世纪之前,西方所谓的经典、名著,包括“莎士比亚”在内,全部都是利用华夏典籍、华夏文献、参照中国故事伪造或编造出来的。

悉尼科技大学教授托尼·弗莱(Tony Fry)特别指出:

“启蒙运动期间,耶稣会士从中国盗取了大量知识,……用于重塑西方思想史。”

蒙格罗则批评说,近代欧洲“同化”由传教士输入的中国知识,等同于“无耻的剽窃”。

剽窃是有痕迹可循的。比如,全世界的计时系统都源于华夏的天文观测。华夏古代有漏刻(如燕肃莲花漏),“一刻”即“一刻钟”,就是15分钟,一天十二个时辰,共分九十六刻。而英语造词时的“时钟”(clock),诸多迹象表明极有可能来自于汉语“刻漏”一词的音译。

由于在抄袭过程中,存在许多文化上的不理解,所以西人对华夏典籍中的不少内容存在误解,理解不了就只能乱猜、瞎猜,目前在西史辩伪的过程中已经发现了许多类似的案例(相关案例在此前的文章已经有具体分析,此处不再赘述),这不能不引起我们的警觉。

当西学东渐、出口转内销后,回来的东西其实已经异化,不再是原装正品了。

这些异化的东西被奉为圭臬,一味模仿、不加甄别地吸收的话,将会导致我们与华夏源头道统之间存在的隔阂,且距离越来越远。

即文化偏离源初大道,可能会付出极为惨重的“绕弯绕路”的代价。这个问题应当引起警惕,并给予足够的重视。

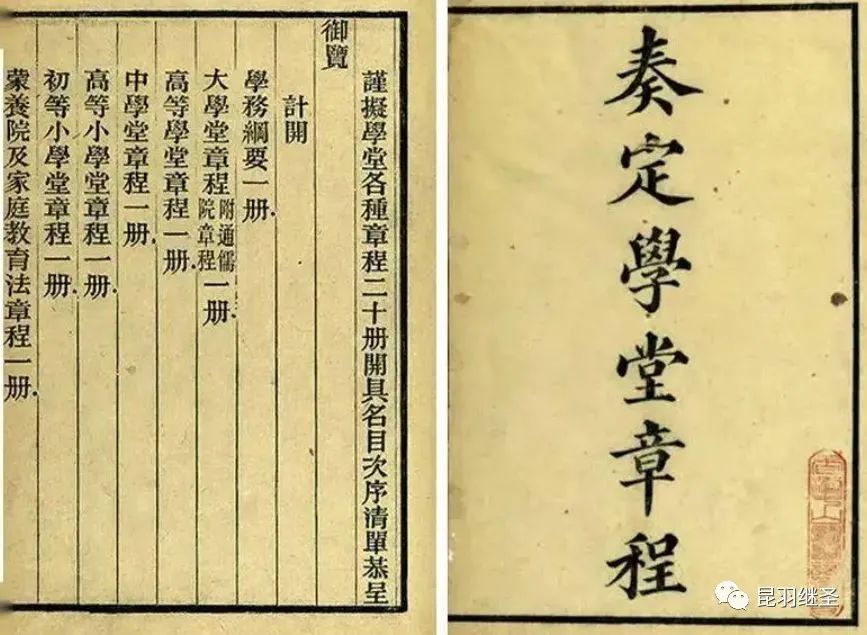

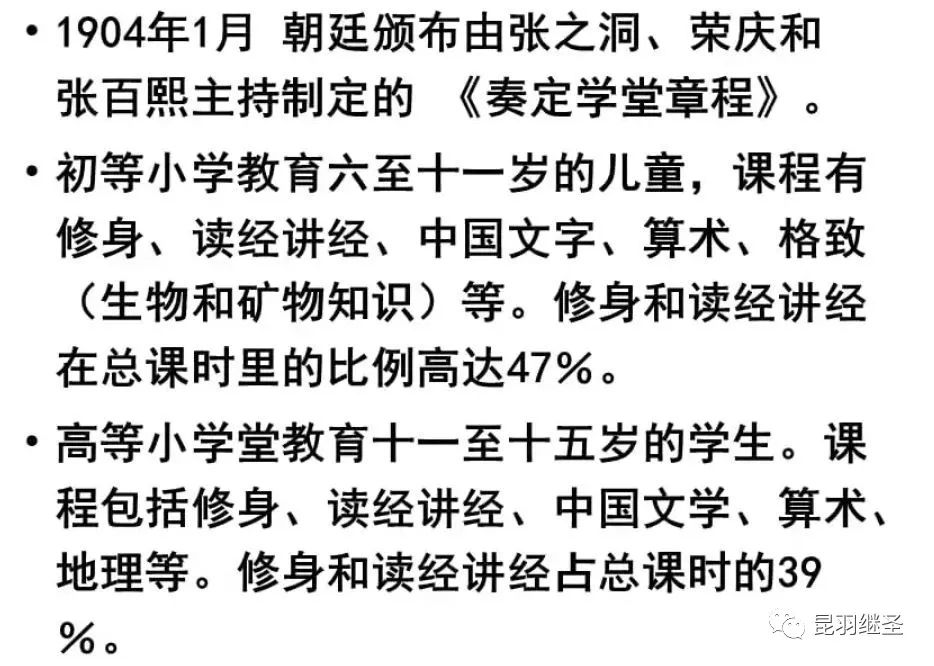

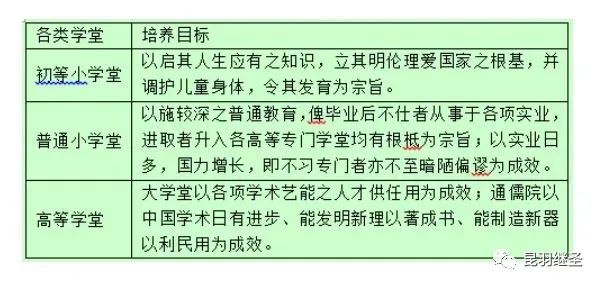

晚清政府于1904年1月颁布了学制系统的文件《奏定学堂章程》。该文件于光绪二十九年(1903年)制定,由张百熙、张之洞、荣庆等奏拟,又称癸卯学制。

彼时,虽然要“师夷长技以制夷”,但在此过程中,张之洞等人已经意识到了文化入侵、文化污染的问题,故《奏定学堂章程》云:

“禁用外来无谓名词,如干部、团体、困难、冲突等等。实则此等多直接来自当时之日文也。由语言之夷狄化,方有后来之思想文化以及教育学术政治经济之夷狄化也。”

说实话,初看第一句话,当时笔者还愣了一愣。

“禁用外来无谓名词”,这个举双手赞同,但是“干部、团体、困难、冲突”这些词语也禁用的话,是不是有些过了?